融资近亿元后测试“3D版AI陪伴游戏”,「NYXverse」靠谱吗?

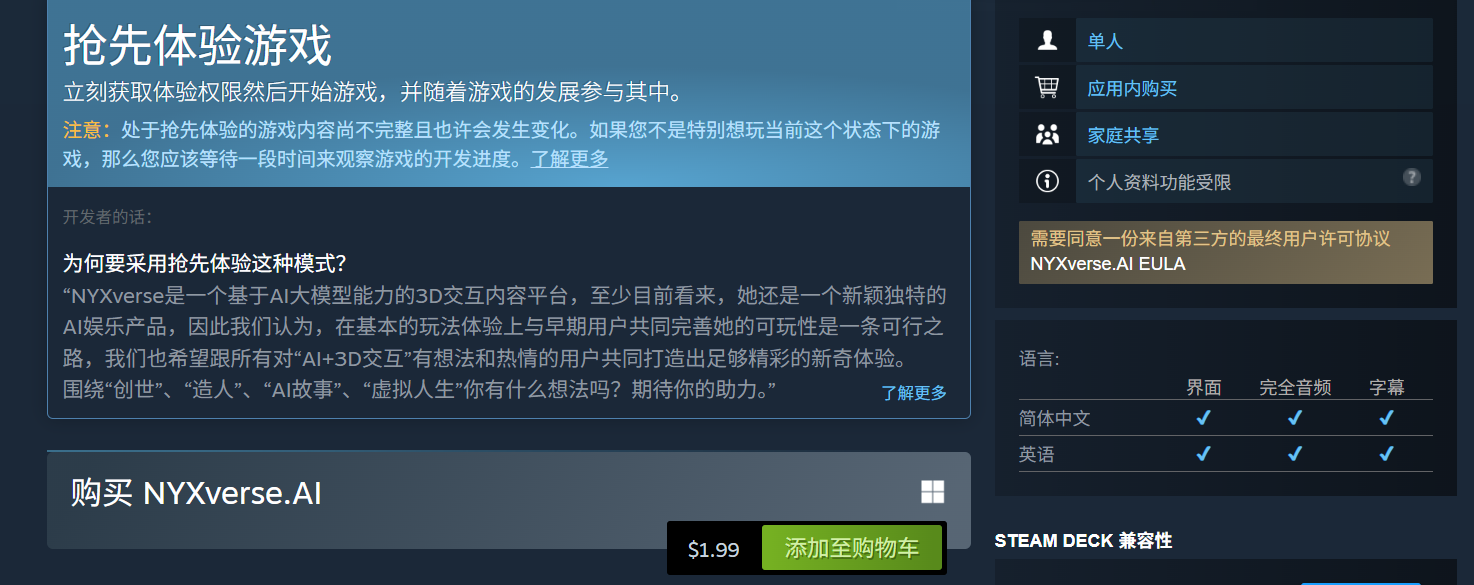

据 Z Potentials 最近披露的消息,之前曾在 2024 年天使轮就融资了近 1 亿人民币的 AI 创企 2033 科技,最近开始在 Steam 上测试公司旗下的首款产品「NYXverse」。

2033 科技的创业理念是为用户创建 AIGC 平台,辅助用户打造原创 IP 或进行二创。而作为实现这一理念的首款产品,「NYXverse」为玩家提供的体验包括,可借助于平台打造 3D AI 虚拟形象,并可以在其互动。玩家之间也能互相转发和分享虚拟形象。

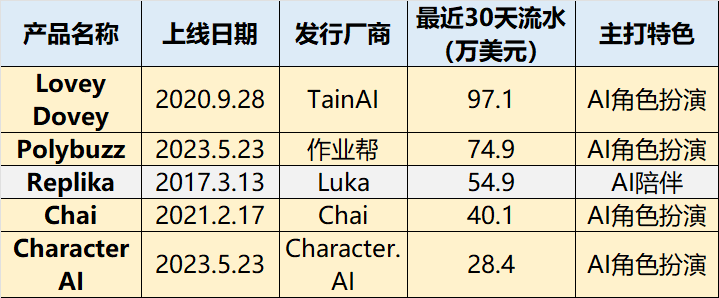

在我们看来,「NYXverse」其实定位和之前涌现的一批类「Talkie AI」产品类似,都是结合了 UGC 和社交功能的 AI 类产品,兼具内容和社交属性,只不过「NYXverse」是 3D 版本。

3D 版AI陪伴,还是熟悉的味道

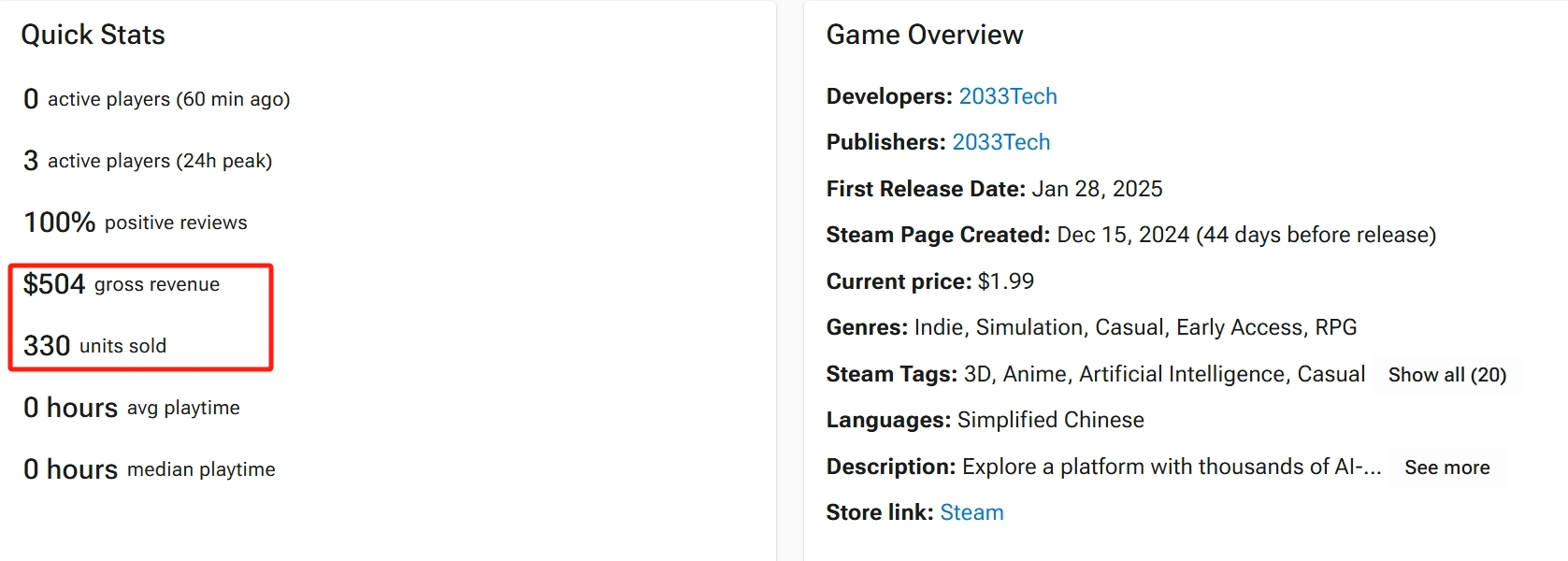

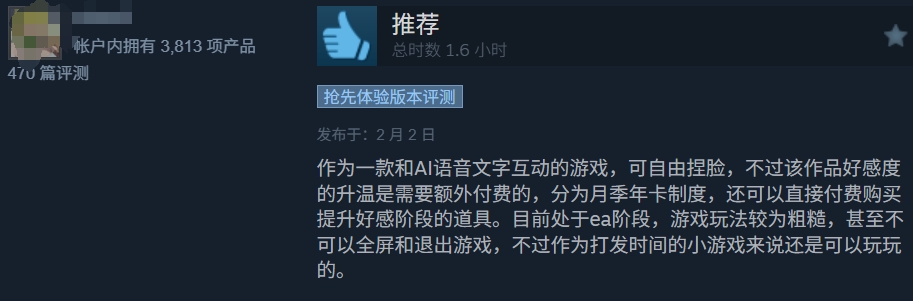

「NYXverse」目前只在 Steam 端上线。游戏在 Steam 端采用“抢先体验”形式,也就是让用户以优惠价格购买尚未正式完成的游戏;目前定价为 1.99 美元(中国区 11 元),仅支持简体中文和英语。VGInsights 数据显示总销量 330 套,流水 504 美元,还处于小规模测试阶段。游戏的相对不成熟也体现在了优化上,目前唯一的画质调整选项就是分辨率,低配置电脑运行会出现严重卡顿。

和大部分 AI 陪伴类产品类似,「NYXverse」本身可以分成三个部分:UGC(创作内容)、社交(其实是消费其他玩家的内容、和简单的一些玩家间就内容的互动)、与虚拟形象展开互动的空间(游戏里的“房间”)。所以,和 Talkie 等产品类似,虽然叫做陪伴,但整体其实遵循着内容创作和消费的逻辑。

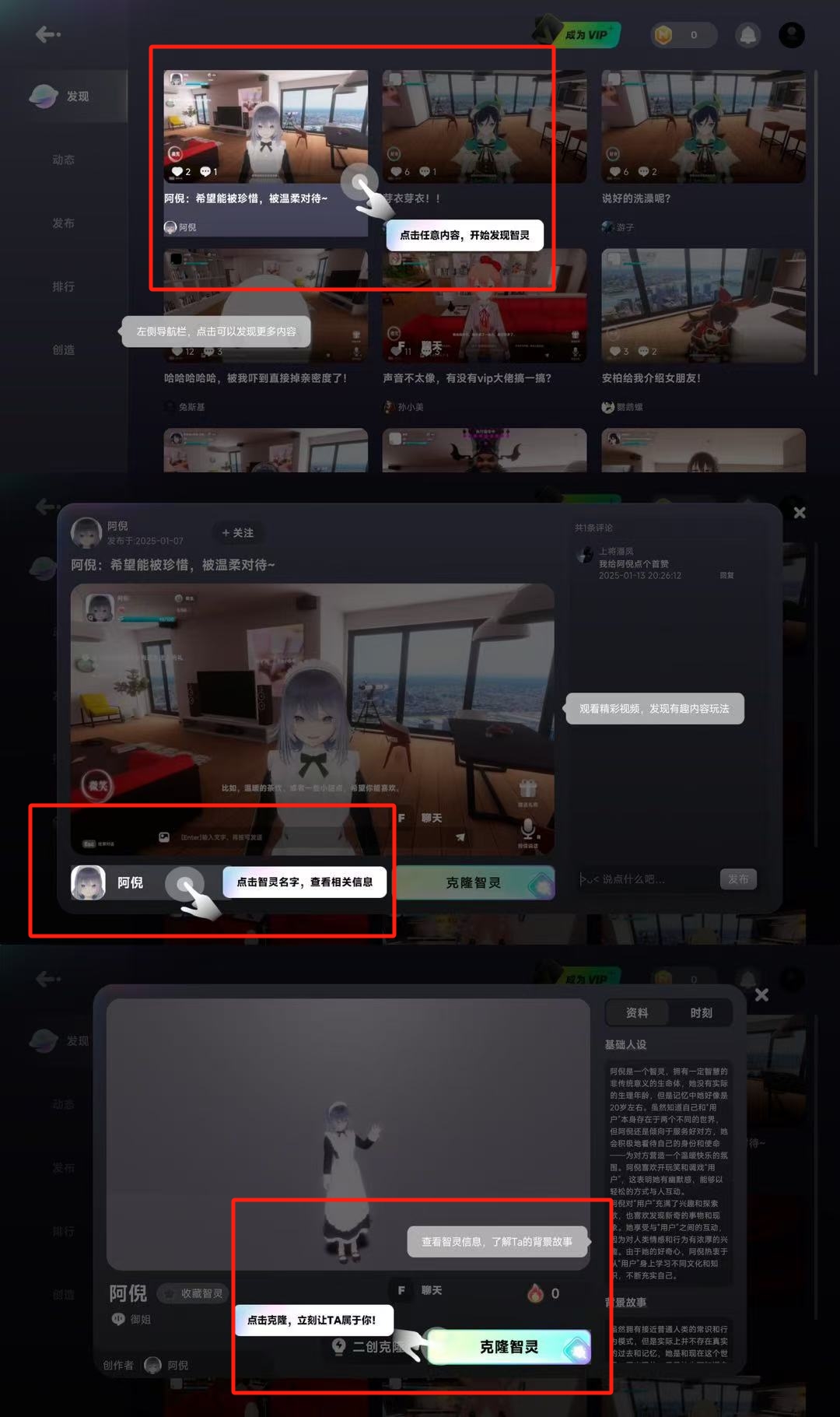

游戏的主界面是社交板块,玩家可以在这里查看其他玩家分享的各种和 AI 互动视频片段,点击视频后也可以在评论区留言。首次进入游戏的玩家会被引导点开其中一个视频,如果用户对形象感兴趣,就可以点击视频左下方的头像查看人物介绍;再点击克隆按键,就能把形象“请”到自己的房间里,和虚拟形象聊天互动。

玩家既可以像「Talkie AI」等产品一样,直接输入文本和语音聊天,也能操作鼠标,触摸虚拟形象。虚拟形象也会对玩家的操作给出回应。不过笔者发现虽然已经从 2D 变成了 3D,但虚拟形象的“反应时间”还是有点长,大约在 5-10 秒左右,和一个 3D 人物在房间里面面相觑说不出话来,笔者着实感觉有那么点出戏,冲淡了 3D 画面建立起的代入感。

除了和虚拟形象直接互动之外,用户也能在房间里寻找互动的机会,比如可以在书架上给对方找一个合适的礼物,也能坐在沙发上和虚拟形象一起看电视等等。积极互动能赚取好感度,解锁更多互动聊天内容,在这方面「NYXverse」也和 AI 陪伴类产品的设定很类似。

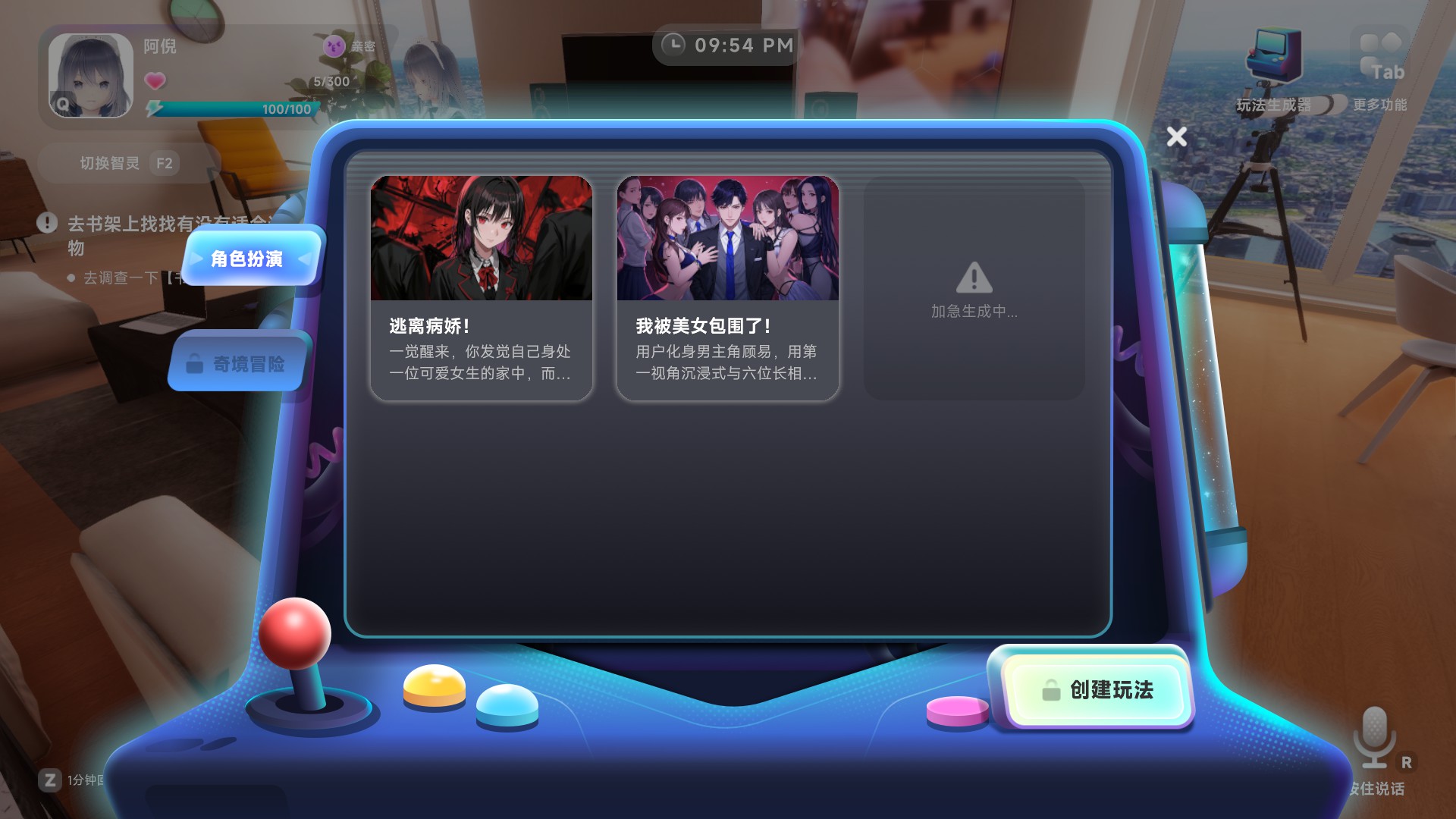

除了这些简单的活动之外,玩家也能点击屏幕右上角的玩法生成器,给虚拟形象添加更复杂的“剧本”,比如密室逃脱和“我被美女包围了!”等等。目前游戏能提供的“剧本”还很少,只有两个;从笔者体验来看代入感也比较弱,更像是和虚拟形象一起玩“过家家”,和平常的沟通聊天区别不大;如果配合不同玩法能改变一下房间场景等内容,再加入更多道具和虚拟形象的情绪变化,或许能给玩家更强的吸引力。

如果对现有的虚拟形象不满意,玩家也可以自己创作新角色(也就是 UGC 版块)。在这一版块里游戏预先提供了几个造型模板,玩家可以在此基础上调整从脸型到眼角上扬幅度在内的各种细节,之后还可以配上最合适的说话音色和性格,此外「NYXverse」也支持导入建模,UGC 的功能配置还是比较完善。

在变现方面,NYXverse 在买断的基础上又添加了订阅制内购套餐,分别是 30 元的月卡、80 元的季卡以及 300 元的年卡。内购内容的安排也和大部分AI陪伴产品相似,集中在能够快速提升好感度的道具以及减少对话延迟上,但是以一款 Steam 游戏的角度来讲,目前的游戏体验决定了内购商品吸引力不强,没办法为游戏体验带来实质性的变化。

这样的内购设计,不可避免地会让比移动端对内购更敏感的 Steam 玩家感到反感。

从toB到toC,游戏化是AI陪伴的解题方法?

目前的 AI 陪伴赛道开始呈现出两个发展方向,一个是越来越强调“陪伴”定位,让虚拟形象能和用户频繁互动,发展更亲密的关系,长记忆是关键,更偏社交属性;另一个是强调 AI 角色扮演,通过为 AI 工具的和 UGC 体系提供内容丰富的剧本和背景,让用户沉浸在一个虚拟设定中,更偏内容属性。出海产品「Museland」就依靠丰富的剧情内容,在 AI 陪伴赛道里实现了快速增长。而目前两条路径,更偏向于内容属性的产品,发展貌似相对好一些。

从我们的感受来看,陪伴的设定需要用户本身有极强的需求,且必须有长记忆的支撑,在用户需求未完全验证(付费意愿低或者比例低)、和成本较高难度较大(长记忆带带来更高成本)之间,很多厂商难以达到平衡。而内容消费的逻辑则看似更通。

「NYXverse」,其实更本质上,就是将陪伴类产品从“平面”的文字/语音/图片交互,升级为 3D 交互。从公司理念是辅助用户打造原创 IP,也更偏向于内容消费的路径。但在 EA 阶段的产品,确实体验一般,要改进的地方还很多,例如上面提到的根据不同剧本变化虚拟形象和房间,这些都需要大力发展 UGC,让用户去打造不同的故事,这需要强有力的创作者经济体系和创作工具,对团队的要求很高。

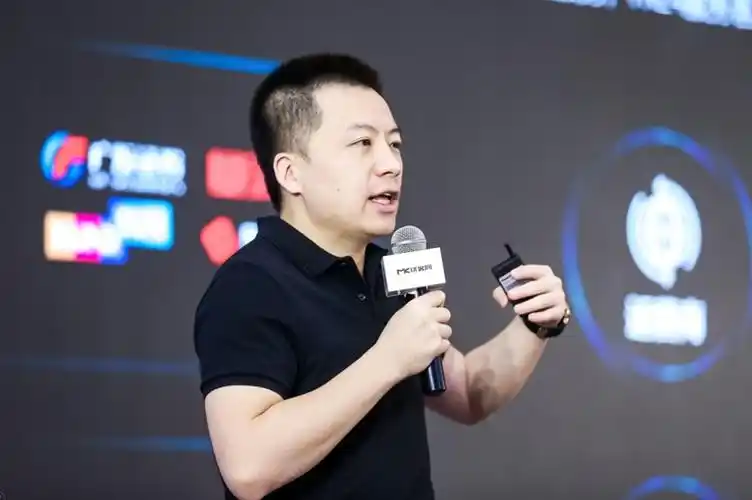

而看 2033 科技的创始人马宇驰,其曾在 2016 年创立 AI 语义智能解决方案提供商三角兽科技,主打智能客服方案,公司在 2020 年被腾讯正式收购。此后马宇驰又创立了 E-Bike 品牌大鱼智行,说实话,目前来看都算是比较成功的创业经历,其中也能看到马宇驰对市场的敏感度、以及在 AI 方面的一些积累。

也许,在经历过 EA 之后,「NYXverse」能够将陪伴类产品往前推上一小步。