告别低价狂飙,Temu开始慌了

题图来源 | pexels

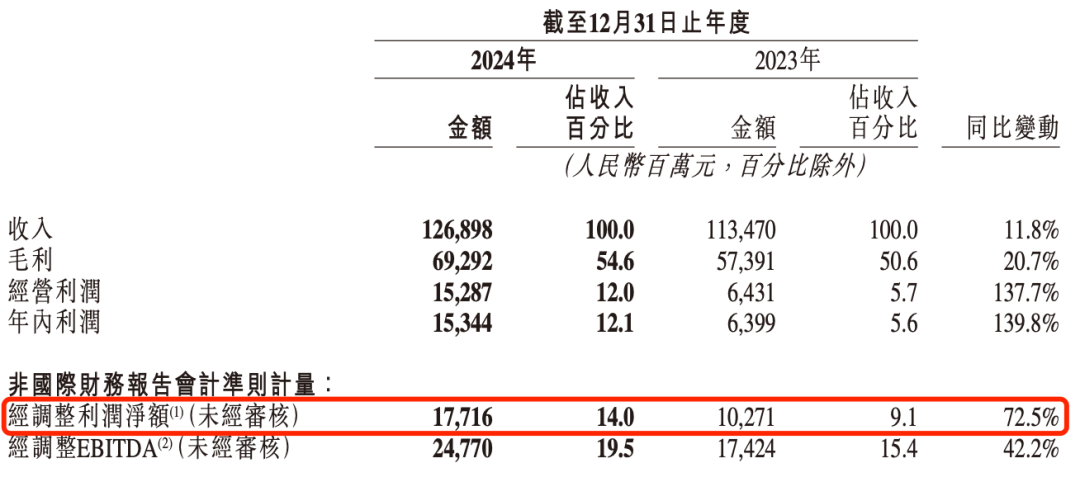

在拼多多最新发布的 2024 年财报中,交易服务收入达 536 亿元,同比增长 33%,表现远超市场预期。而据相关机构测算,Temu 在其中的贡献超过一半,按约 50% 的占比推算,其佣金收入高达 268 亿元。

然而这一强劲数据背后,Temu 也正面临着越来越明显的盈利瓶颈。

尽管佣金规模在持续放大,但平台的货币化率却呈现出明显的下降趋势。换言之,佣金收入的增长更多源自交易体量的扩大,而非盈利效率的提升。

尤其在半托管、POP 模式加速推进、物流补贴不断加码的大背景下,Temu 的单笔订单盈利空间正被持续压缩。平台此刻所交出的,或许并不是“赚得更多”的财报,而是“跑得更快”的增长代价。

而眼下,比增长更棘手的问题,是变现难题正浮出水面。在监管高压与生态调整的夹击下,Temu 从“拼量”到“求利”的转型之路,注定不轻松。

Temu“四面楚歌”

曾几何时,Temu 以“高频低价”的策略切入海外市场,依托的正是美国 800 美元免税门槛、欧洲 VAT 政策豁免等“规则缝隙”。然而,如今这些政策红利正加速退潮,相关制度面临修订或收紧。

以美国市场为例,长期以来,美国对单个价值不超过 800 美元的进口包裹实行“免征关税与申报”的豁免政策,这也成为 Temu 等平台得以依靠“轻小直邮”模式低成本快速渗透市场的关键路径。

但随着平台体量、包裹数量的激增,该政策正被推至监管的聚光灯下。此前美国国会中国问题委员会发布的报告指出,所有通过“小额豁免”进入美国的国际包裹中,近一半来自中国。

在监管层看来,这一原本旨在便利消费者的小额豁免机制,已被部分平台转化为规模化运营的税收通道,政策初衷与现实运行之间的偏差正在加大。因而针对 800 美元免税政策的调整呼声持续升温,Temu 等平台所依赖的“灰色成本优势”或也面临被清算的可能。

AMZ123 获悉,外媒《The Loadstar》报道称,美国联邦机构将在 4 月 1 日提交对 800 美元免税额度政策的正式审查报告。这一进展无疑加剧了市场对 T86 类清关模式未来可行性的担忧。叠加已然落地的 20% 对华关税,一旦豁免机制收紧落地,Temu 商家将面临履约、申报、清关等多方面的成本上行,其赖以生存的价格优势将遭受正面冲击。

与此同时,欧洲方面的压力也在不断加码。2025 年 1 月,欧盟委员会宣布将对跨境电商平台实施新的 VAT 政策调整,要求所有进入欧盟市场的商品必须缴纳全额增值税。这一政策直接击中 Temu 的“低价策略”核心。

根据 eMarketer 的数据,VAT 调整实施后的一个月内,Temu 在欧洲的销售额曾一度下滑超 35%。可见,一旦平台无法在新增税负与定价策略之间取得有效平衡,其核心竞争力恐面临持续性削弱的风险。

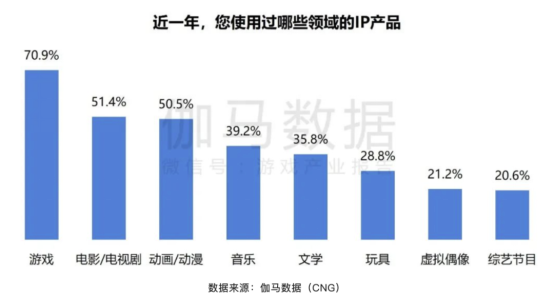

值得注意的是,在政策红利逐步收紧的同时,Temu 也正在其最初赖以突围的“护城河”——低价,不再是它的独门武器,而正在成为跨境电商巨头们的标配动作。

其中最具威胁性的对手,无疑是电商巨头亚马逊。AMZ123 了解到,2024 年底,亚马逊低价商城在移动端正式上线,聚焦高性价比商品。从产品结构来看,该频道涵盖服装、家居、3C 配件等 Temu 擅长的高频品类,且不少商品的定价直逼 Temu 水位。

但不同的是,亚马逊具备成熟的本地仓储、履约网络与会员生态,其在“低价+履约+信任”之间构建的是更高粘性的闭环。

最具战略意义的是,Amazon Haul 在美国上线仅四个月后,便迅速进入欧洲市场,率先在英国和德国落地。这一动作也意味着 Temu 在其两个海外主战场——美国与欧洲,正同时面临来自行业巨头的双线夹击。

与此同时,本土平台的“主场优势”也在逐步放大。以欧洲为例,Zalando(德国)、ASOS(英国)、Bol.com(荷兰)等本地平台,在品牌认知、用户黏性、物流体验和客服响应等方面具有天然壁垒,更贴合本地消费习惯和监管要求。相比之下,Temu 仍处于“由远及近”的补短阶段,供应链效率、合规能力与用户粘性仍在追赶。

在这种多方围困下,Temu 面临的已然不再是单一维度的价格竞争,而是覆盖供应链、履约效率、品牌认知与用户留存的“立体战场”。尤其是在欧美等成熟市场,消费者对商品质量、服务保障和平台信任度的要求相对更高,Temu 早期依靠“价格换增长”的逻辑,在这些市场正遭遇边际递减。

Temu 接下来“怎么活”

面对外部政策围剿与巨头环伺的现实压力,Temu 显然也意识到,仅靠“价格打天下”的增长模式,恐怕已难以为继。平台若想走得更远,必须从补贴驱动转向生态驱动,而这场转向,首先要从底层运营逻辑的重塑开始。

过去,Temu 倚重的是“全托管”模式,通过统一定价、平台履约、压缩利润、重补贴等方式快速获取用户与订单。但这种强控机制在拓展初期固然高效,却难以支撑长线生态。

一方面商家缺乏主动权,运营积极性受限;另一方面平台自身也承担了过高的履约与运营成本。尤其是在关税政策持续加码、物流成本上扬的当下,Temu 原有的高补贴、高集成逻辑开始显得吃力。

因而在这种境况下,Temu 正试图通过“放权”来激活商家,重构平台与商家的合作关系。

AMZ123 了解到,早在 2024 年 3 月 Temu 便上线半托管模式,彼时的外部政策尚未落地,包括关税调整、T86 清关政策等仍处在博弈阶段。这意味着 Temu 的转型并非临时起意,而是早已在内部确定方向的主动调整。

目标很明确:不是广撒网,而是精准锁定两类人,一是长期深耕亚马逊、沃尔玛等平台的中国卖家;二是此前在全托管体系中表现突出的产业带商家。这些卖家熟悉用户需求、有履约能力,更重要的是,他们懂“怎么做生意”。

为此,Temu 将招商团队整体迁至亚马逊卖家最集中的深圳南山,意图以“就近争夺”快速实现商家侧的迁移。当然这也引发了平台内部的鲶鱼效应:从过去以低价为核心的“地板价竞争”,开始向更注重店铺运营、供应链能力和品牌影响力的综合博弈过渡。

而随着关税政策的陆续落地、平台履约成本持续上行,Temu 也将这场“由控到放”的转型进一步推向深水区。据了解,平台将在 4 月完成对所有爆款全托管商品的强制迁移。从 2024 年拼多多财报中也可以看到端倪,半托管模式的 GMV 占比正在快速提升,已然成为平台内部的重点发力方向。

与此同时,Temu 也在加快开放 POP 模式的节奏,试图释放商家自运营潜力,包括自主定价、参与营销、独立搭建转化路径等。据多家媒体报道,Temu 已于 3 月在美国站点正式上线第三方卖家模式,并计划于 3 月底向其他市场陆续开放。

这一系列的调整,不只是对平台运营机制的“松绑”,也是对商家关系的重新定义。过去,Temu 以全托管方式“替商家卖货”,如今则开始将主动权还给商家,让其“为自己经营”,从定价到营销、从履约到库存,都拥有更多自主权。

这背后,既有平台自身降本增效的考虑,在关税与清关压力加剧、履约成本不断上涨的背景下,平台通过“去中心化”运营方式,降低集成压力;也有维系商家生态稳定的现实需求。

与此同时,在运营端,Temu 也在进行一场“自我重构”。

首先是供应链与物流体系的本地化改造。以欧洲市场为例,自 2024 年 12 月起,Temu 正式启动本地仓储服务,目前德国、法国、荷兰等核心国家已陆续纳入本地仓配送体系,平台计划未来 80% 的欧洲订单将由本地仓完成履约。而在美国市场,Temu 也在持续扩充当地仓储与转运能力,以应对 T86 等清关路径收紧后的新一轮成本挑战。

其次,平台在治理机制上也开始收紧。AMZ123 在此前文章中提到,2025 年初起,Temu 陆续对“店群模式”、虚假本土店、跑水单、科技单等违规行为展开集中整治,意图在制度层面为商家生态“祛火降温”,逐步构建更可控、更合规的运营环境。这也被业内视为 Temu 在全球合规趋严背景下的一次主动修正。

此外,在平台能力建设上,Temu 也开始加快脚步。据业内消息,Temu 正从亚马逊、沃尔玛等平台挖角人才,重点补强本地履约、合规治理、广告产品和用户增长等板块。这些调整背后,也反映出 Temu 不再满足于“国内团队出海”模式,正试图向更本地化、专业化的方向靠拢。

从平台战略视角来看,Temu 此轮“放权—重构—治理”三步棋,并非简单的求生反应,更像是一次走向“第二曲线”的主动调整。

“第一曲线”是流量、补贴、价格红利,用速度撕开市场口子;而“第二曲线”,则是生态、商家关系、长期治理能力,一套更慢、更深但更可持续的增长逻辑。

一方面,卖家开始反向选择平台,哪怕短期流量不够,但只要模式开放、利润可控、规则透明,就有理由留下来。而在这种趋势下,Temu 若仍停留在强管控逻辑中,商家将快速流向更有确定性的对手平台。

另一方面,全球合规压力持续上行,平台如果不能构建出可持续的治理能力,将在“政策围栏”中不断卡壳,难以形成真正意义上的国际化扩张能力。

对 Temu 而言,流量红利的爆发期已经过去,“卖便宜货给全世界”的逻辑遭受瓶颈。未来能否从价格战中脱身,真正进入到“帮卖家活得更久、赚得更多”的价值竞争轨道,或许才是它能否跑通全球化第二阶段的关键。

写在最后

站在当下的临界点回望,Temu 已然从“流量爆发期”开始迈入“平台转型的关键期”。政策红利褪去、竞争对手围剿、商家信心波动,这一系列变化虽然构成了阶段性挑战,但也倒逼平台必须走向更成熟、可持续的商业模式。

对商家而言,Temu 的这轮转型既是挑战,也是机会。

在全托管时代,商家或许只是平台的一颗“齿轮”:定价权缺失、营销被控、生命周期极短,缺乏品牌沉淀与长期收益。而如今,随着半托管与 POP 模式的放开,Temu 开始释放运营权与利润空间,真正具备供应链能力和运营能力的商家,反而迎来了更大舞台。

当然,这也意味着“淘汰赛”将加速。平台放权的背后,是经营自由与淘汰机制并存:无法适应平台节奏、缺乏差异化能力的卖家将被快速出清;而能够掌握货盘、优化履约、经营用户的“经营型商家”,则有望成为下一阶段的主力军。

与此同时,面对政策与成本的不确定性,商家也需要做好准备:更重视合规、提升履约能力、布局本地化资源,构建真正可持续的跨境经营能力,而非继续依赖“平台带飞”。